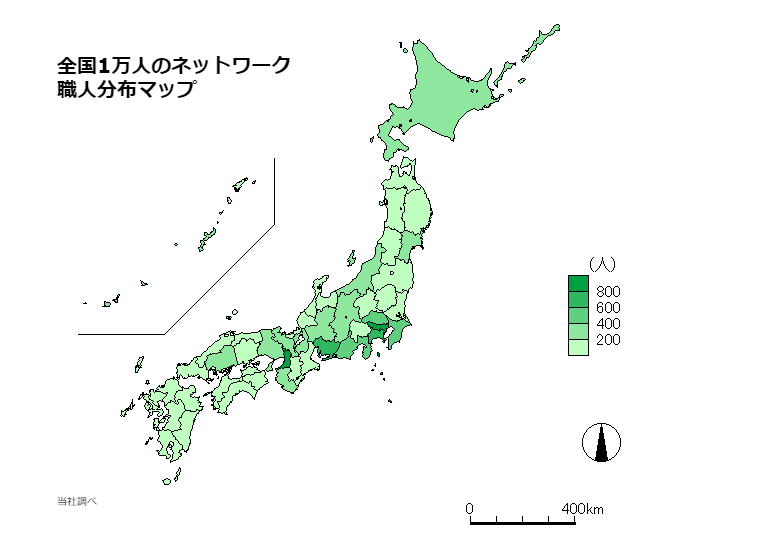

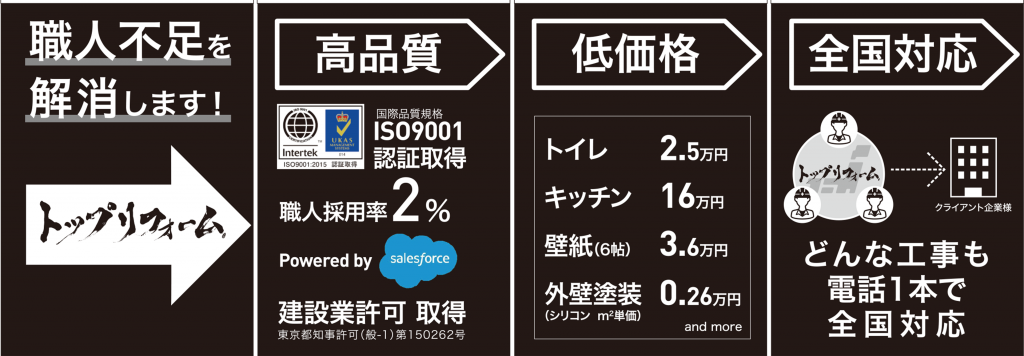

日本全国で職人不足を解消し、

施工管理を請け負うサービスです

高品質

・ 国際品質規格「ISO9001:2015」 認証取得

・ 厳選された職人の採用率、わずか「2%」

・ 案件管理には「セールスフォース」を導入

・ 子会社 トップリフォームPlusで「建設業許可 」取得

全国一律の低価格

例)トイレ素取り換え 2.5万円

キッチン 16万円

全国対応

電話1本で、日本全国、全ての工種の工事を承ります。

住宅設備工事の詳細・施工事例

日常の生活で欠かせない水回り設備。トイレ、お風呂、洗面台、キッチンは常にきれいに保っていたいものです。当社は年間1700件以上の住宅設備工事を請け負っています。

内装工事の詳細・施工事例

リフォームの中でも人気が高いのが内装リフォーム。壁紙クロス、フローリング張替え、部屋間仕切りリフォーム、和室から洋室・洋室から和室へのリフォーム、手すり取り付けリフォーム等、迅速かつ高品質に仕上げます。当社は大手メーカー、商社より内装工事請負実績が多数ございます。

電気工事の詳細・施工事例

環境にも生活面にもやさしいオール電化住宅やエコハウス。エコキュートやHIクッキングヒーター、太陽光発電システムの設置、蓄電池も取り扱っております。

外装工事の詳細・施工事例

住宅の顔ともいえる外装。屋根や外壁の塗装は、ご自宅の外観を美しくきれいに保つだけでなく、厳しい自然環境から家自体を守り、長持ちさせてくれます。塗料に関するご相談から、足場の設置、塗装まで、経験豊富な職人がご対応いたします。

外構工事の詳細・施工事例

機能性や安全性、耐久性を兼ね備えたデザイン性の高いエクステリアは、日常を豊かにしてくれます。カーポート、玄関アプローチ、門柱、フェンス、ウッドデッキ、花壇、芝生等、宅配ボックス、防犯カメラ、ご要望に合わせてご提案いたします。

大工工事の詳細・施工事例

暮らしに合わせた住まいづくりを実現する大工工事。間取り変更や増築により、空間を有効活用し、快適な暮らしをサポートします。構造・耐震性に配慮した安心施工で、理想の住まいをご提案いたします。

リノベーション工事の詳細・施工事例

既存の建物に、新たな機能や価値をプラスするリノベーション。住宅はもちろん、買取再販の案件や、店舗の改装、ホテルの改修工事も数多くご依頼いただいております。

店舗内装工事の詳細・施工事例

店舗オープンに伴う改装工事、リノベーション工事を承っています。プランドイメージが確立されている企業さまの多店舗展開を低価格で実現します。

その他、職人の手配や施工管理に関わることなら何でもご相談ください。

年間約6000件の工事を施工し、国内有数のクライアントさまに、ご好評・ご採用をいただいております。

実績はこちら

施工・工事とは?

施工・工事とは、設計された建築物や土木構造物を計画通りに建設するための一連の作業を指します。施工は、設計図に基づき実際の建設プロセスを実行することを意味し、資材の選定、職人の配置、工程管理、品質管理、安全管理など、多くの要素を含みます。

施工・工事は、住宅やオフィスビル、商業施設、道路、橋梁、ダムなど、生活基盤を支える重要な役割を果たしています。適切に施工されることで、耐久性が高く安全な建築物が完成し、長期間使用できる構造物が生まれます。一方で、施工が不適切であれば、建物の強度が不足し、事故や劣化のリスクが高まるため、慎重な管理が必要です。

単なる作業の集合体ではなく、法律や規制、環境基準を遵守しながら進める点も特徴です。例えば、建築基準法や耐震基準、省エネ法など、さまざまな法規制の下で進められます。これにより、安全性の確保や環境負荷の低減が求められます。施工・工事には、設計図を読み解く能力、建築資材の特性を理解する知識、現場管理の経験など、多くの専門スキルが必要です。

さらに、最近では最新技術も導入されており、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やIoT技術を活用したスマート施工が進んでいます。これにより、作業の効率化や品質向上、コスト削減が可能となり、従来の施工方法よりも安全かつ高精度な施工が実現しています。

施工と工事の違いとは?

施工とは、建築物や構造物を実際に建設する工程のこと

施工とは、設計された建築物や構造物を実際に建設する作業を指します。工事の一部であり、建設現場での物理的な作業に焦点を当てたプロセスです。例えば、基礎工事、コンクリート打設、鉄筋組み立て、配線工事、内装仕上げなどが施工に含まれます。施工には、熟練した職人や技術者が関与し、品質の確保や工期の管理が求められます。

施工は、設計図をもとに建築物を作り上げるプロセスであり、使用する資材や建築技術、施工環境によって異なる方法が取られます。例えば、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、木造(W造)など、建築物の構造によって施工の手法が変わります。

工事とは、施工を含む建築プロジェクト全体の工程のこと

工事とは、施工を含む建築プロジェクト全体の工程を指します。設計、許認可取得、資材調達、施工、検査、竣工、引き渡しまでのすべてのプロセスが工事に該当します。つまり、工事はプロジェクト全体の流れを管理する広義の概念であり、その一部分が施工にあたります。

例えば、マンションの建設工事では、土地の購入や設計の段階から最終的な引き渡しまでが工事の範囲となります。一方で、基礎工事、配管工事、外壁の仕上げなど、個々の作業が施工に該当します。

なぜ施工と工事の違いを知る必要があるのか?

建設業界では、施工と工事の意味を正しく理解することで、業務の分担を明確にできます。 例えば、施工業者と工事全体の管理者(ゼネコン)では役割が異なるため、正しく理解していないと契約内容や責任範囲の誤解が生じる可能性があります。

また、発注者と施工会社間の契約においても、どの範囲が施工業者の責任かを明確にすることで、トラブルを未然に防げます。 施工と工事の違いを理解することは、建築プロジェクトにおける関係者間の円滑なコミュニケーションにもつながります。

「施工」と「着工」、どっちが先?現場の流れを解説!

着工とは、建築プロジェクトが正式に開始されるタイミングのこと

着工とは、建築プロジェクトが正式に開始されるタイミングを指します。つまり、計画段階が完了し、現場で工事がスタートする瞬間が「着工」です。

着工の前には、さまざまな準備が必要です。 土地の調査、設計の確定、許認可の取得、資材の発注、工事スケジュールの策定などが事前に行われます。さらに、地鎮祭(ちじんさい)を実施することも多く、着工前には多くの手続きが発生します。

着工と施工の違いは「工事の開始」と「具体的な作業」

施工とは、着工後に行われる具体的な建設作業を指します。着工はプロジェクトの開始点であり、施工はそのプロジェクトを進めるための実際の作業です。

例えば、新築住宅のプロジェクトでは、着工は「基礎工事の開始」を指し、施工は「建物全体の工事プロセス」を意味します。着工は一度だけ行われますが、施工は複数の工程を経て完了する長期的なプロセスです。

施工と着工の違いを理解することで、建築プロジェクトの進行状況を正確に把握し、適切な報告や管理が可能になります。

「施工」と「竣工」— 始まりと終わり、プロの視点で解説!

竣工はすべての工事が完了し、建物が使用可能な状態になったこと

竣工とは、建築物の工事がすべて完了し、使用可能な状態になったことを指します。竣工の前には、最終的な品質検査や行政の確認が行われ、問題がなければ建築物は正式に引き渡されます。

竣工は施工の最終段階であり、施主(発注者)が建物を受け取るタイミングです。例えば、大規模なビル建設では、外装工事や設備の設置が完了し、行政の検査に合格すると竣工となります。

「施工」と「竣工」の違いは「過程」と「結果」

施工は工事のプロセスを指し、竣工はその完成形を指します。 施工には基礎工事、鉄筋工事、仕上げ工事などの複数のフェーズが含まれますが、竣工はそれらすべてが完了した状態です。

施工の各工程では、進捗状況に応じた調整が必要ですが、竣工に至ると建物は完成し、使用が可能になります。 そのため、施工は「過程」、竣工は「結果」と考えると理解しやすいでしょう。

混同しがち!「施工」と「施行」の決定的な違いとは?

施行とは、法律や規則を実施すること

施行とは、法律や規則を実施することを意味します。例えば、「建築基準法が施行された」という場合、新しい建築基準が適用され、法律としての運用が始まることを指します。これは物理的な建設作業ではなく、行政や法令に関連する用語です。

施行の対象となるのは、法律や条例、規則など法的な効力を持つものであり、その運用が開始されることを意味します。 施工とは異なり、実際の建設作業ではなく、制度や手続きに関わるものです。

なぜ「施工」と「施行」の違いを知る必要があるのか?

建設業界では、「施工」と「施行」の意味を正しく理解することで、業務の混乱や誤解を防ぐことができます。 施工は建設現場での具体的な作業を指し、施行は法律や規則の実施を意味するため、誤用すると契約書や報告書などの正式な文書において誤解を招く可能性があります。

例えば、「新しい建築基準法が施行された」と「新しい工法が施工された」では、それぞれの意味が大きく異なります。もし誤って使用すると、建築基準法の適用開始と実際の工事の実施を混同することになり、業務上のトラブルにつながる恐れがあります。

この違いを正しく理解することで、正確な情報共有や適切な意思決定が可能となり、業務の円滑な進行につながります。

施工管理とは?

施工管理とは、建設プロジェクトを円滑に進めるための極めて重要な業務であり、品質、工程、安全、コストの管理を中心的な役割とします。施工管理者は、現場作業が計画通りに進行するよう統括し、プロジェクト全体を成功に導く責任を担います。

施工管理は単なる監督業務ではなく、計画的な進行管理、トラブル対応、品質保証など、多岐にわたる役割を果たす高度な職務です。

施工管理の流れと各段階の役割

施工管理は、以下の段階を経て進められます。各フェーズでの適切な管理が、建設プロジェクトの成功に直結します。

1. 計画段階:戦略的なプロジェクト準備

この段階では、建設プロジェクトの目的や仕様を明確にし、具体的な計画を立案します。設計図や工程表の作成をはじめ、予算の策定、必要な許可の取得などが含まれます。特に公共工事では、環境影響評価や法規制の確認が必須となり、事前調査が慎重に行われます。

2. 準備段階:施工環境の整備とリスク対策

実際の施工に向けた準備を進める段階です。現場の整地、必要資材の手配、作業員の確保、安全設備の設置、近隣住民への説明などが含まれます。適切な準備が、施工中のトラブルを最小限に抑える鍵となります。また、重機の搬入計画や工事車両の導線確保もこの段階で決定されます。

3. 施工段階:現場作業と品質・安全管理の実施

施工段階では、基礎工事から始まり、建物の骨組み建設、内装・外装の仕上げ、設備の設置などが順次進められます。施工管理者は、進捗を確認しながら品質基準を満たしているか監視します。さらに、安全対策の徹底も重要で、労働災害を防ぐための巡回や作業員の安全教育が日々実施されます。

4. 検査・引き渡し段階:完成度の確認と最終調整

施工が完了すると、建物やインフラの最終的な検査が行われます。耐久性や構造の安定性、設備の動作確認など、多岐にわたるチェックを実施。特に公共施設や大型建築物では、第三者機関による審査が求められ、厳格な基準が適用されます。すべての基準を満たした場合、発注者へ引き渡され、プロジェクトは正式に完了します。

施工管理の重要性

各段階を適切に管理することで、品質の確保、工期の遵守、安全対策の徹底が可能となります。施工管理の適正な実施が、建築プロジェクトの成功に不可欠であることは言うまでもありません。

施工管理の真価— 現場を成功に導く重要な役割4つ!

施工管理は、建設プロジェクトの成否を左右する極めて重要な業務です。 施工管理者の役割は多岐にわたり、計画段階からプロジェクト完了までの全工程に深く関与します。

施工管理の質が高ければ、工期の短縮、コスト削減、品質向上が実現し、発注者や関係者の満足度を大きく向上させることが可能になります。施工管理を成功させる、重要なポイントについて解説します。

1. 品質の確保:設計通りの精度を実現する

施工管理者は、建築物や構造物が設計図や仕様書に基づいて正確に施工されるよう管理します。品質基準を満たすため、材料の選定、施工方法の監督、工程ごとの検査を徹底し、問題が発生した場合は速やかに改善策を講じ、最終的な仕上がりの精度を確保します。

施工管理者には、建材や工法に関する知識だけでなく、耐震性や耐久性といった構造的な品質基準の深い理解が求められます。例えば、コンクリートの強度試験や溶接部分の検査など、細部にわたる品質管理を徹底することで、安全で長寿命な建築物を実現できます。

2. 工程の管理:計画通りの進行を維持する

プロジェクトを工期内に完了させるためには、工程の管理が不可欠です。施工管理者は進捗状況を常に把握し、遅延の可能性がある場合は迅速に調整します。例えば、天候の影響を考慮したスケジュール調整や、作業員の最適な配置を行うことで、遅延リスクを最小限に抑えます。

工程管理では、各作業のスムーズな連携が求められます。例えば、基礎工事が完了しないと躯体工事が進められないため、適切なタイミングで作業を進めるスケジュール調整が重要です。また、資材の納期管理や作業員のシフト調整も含まれ、全体の進行を遅らせないための細かい配慮が求められます。

3. 安全の確保:労働災害を防ぐ環境づくり

建設現場では、事故や労働災害のリスクが常に伴うため、安全対策の徹底が必要です。具体的には、ヘルメットや安全帯の着用義務、安全教育の実施、危険箇所の明確化などが含まれます。さらに、定期的な安全パトロールを実施し、事故を未然に防ぐ努力が求められます。

安全管理では、ルールの遵守に加え、事故を防ぐための積極的な取り組みが重要です。例えば、作業員の健康管理やストレスチェック、適切な休憩の確保など、人間工学的な視点からの安全対策も求められます。また、最新の安全設備やAIを活用したリスク検知技術の導入など、新しい技術を取り入れた対策も重要です。

4. コストの管理:予算内での施工を実現

施工管理者の重要な役割の一つが、コストの管理です。プロジェクトを予算内で完了させるため、資材調達コストの最適化や作業効率の向上を図り、無駄な支出を防ぎます。例えば、施工方法を工夫することで人件費を削減したり、適切な資材の選定によってコストパフォーマンスを最大化できます。

コスト管理では、単に安価な資材を選ぶのではなく、長期的なメンテナンスコストや耐用年数を考慮することが重要です。例えば、初期投資が高くても耐久性の高い材料を選ぶことで、将来的な修繕費を削減できます。また、作業の生産性向上によるコスト削減も重要であり、適切な人員配置や最新機材の活用によって、より効率的な施工が可能になります。

施工管理者に求められる多面的な能力

施工管理者の役割は、単なる現場監督にとどまりません。 設計者や発注者、作業員と円滑にコミュニケーションを取り、プロジェクトを成功に導く能力が求められます。また、問題が発生した際には冷静に対応し、適切な判断を下す力も重要です。

施工管理者は、技術力と管理能力を兼ね備えたリーダーとして、常に全体の状況を把握し、的確な指示を出す必要があります。現場で発生する様々な問題に対応する柔軟性と決断力が求められ、関係者との調整をスムーズに行うコミュニケーション能力も不可欠です。特に大規模なプロジェクトでは、多くの関係者との折衝や調整が必要となるため、リーダーシップと交渉力が施工管理者の成功に直結します。

施工管理は、単なる工事の進行管理ではなく、プロジェクト全体を統括する重要な役割を担います。これらのポイントを押さえながら業務を遂行することで、より優れた建設プロジェクトの実現が可能になります。

施工管理に必要なスキルTOP5!現場のプロフェッショナルに求められる条件とは?

施工管理者として成功するためには、幅広いスキルが求められます。 以下は、施工管理において特に重要な5つのスキルです。

1. 技術的知識:建築の専門性を支える基礎

施工管理者には、建設技術や材料、施工方法についての深い知識が不可欠です。例えば、鉄筋コンクリートの構造、配管設備の設置方法、断熱材の選定基準などを理解し、適切に判断できる能力が求められます。

さらに、建築基準法や耐震基準、最新の建材の特徴など、業界の規格や法令についても詳しく知る必要があります。現場では予期せぬトラブルが発生することも多く、その際に適切な判断を下すためには幅広い技術的知識が不可欠です。また、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)などのデジタルツールの活用が進んでおり、新技術に適応する力も求められます。

2. 計画力と調整力:プロジェクト全体をコントロールする能力

施工管理では、プロジェクトのスケジュールを効率的に立案し、遅延を防ぐための調整が不可欠です。例えば、天候リスクや資材の納入遅れを考慮した柔軟なスケジュール管理が求められます。

また、複数の作業工程が並行して進む現場では、異なる専門職の作業をスムーズに連携させる能力が必要です。例えば、電気工事と内装工事が適切なタイミングで進行しないと作業が重なり、遅延につながる可能性があるため、細かいスケジュール調整が重要になります。

3. コミュニケーション能力:関係者との調整を円滑に行う

施工管理者は、設計者、発注者、作業員との間で情報を正確に共有し、協力体制を築く役割を担います。誤解や伝達ミスがプロジェクトの遅延や品質低下につながるため、明確かつ正確な伝達が求められます。

また、現場では予期せぬトラブルが発生することが多く、その際に迅速に関係者と連携して解決する能力も重要です。例えば、クライアントや上層部への進捗報告、現場作業員への指示、協力会社との調整など、あらゆる場面で高いコミュニケーション能力が求められます。

4. 問題解決能力:トラブルに迅速に対応し適切な判断を下す

建設現場では、天候の急変、資材不足、作業遅延など、予期せぬ問題が頻繁に発生します。施工管理者には、これらの問題に対して迅速かつ最適な解決策を見つける能力が求められます。

例えば、工事が天候の影響で遅れた場合、すぐに代替スケジュールを作成し、作業員の再配置を行う必要があります。また、使用する資材に問題が発生した場合には、代替材料の選定や調達を迅速に行い、工期への影響を最小限に抑えなければなりません。

5. 安全管理能力:作業員の安全を守る知識と実行力

施工管理者は、作業員や現場の安全を確保するための知識と実行力を備えている必要があります。具体的には、リスクアセスメントの実施、労働安全衛生規則の遵守、安全設備の導入などが含まれます。

建設業界では労働災害が発生しやすいため、適切な安全管理が不可欠です。例えば、高所作業では転落防止の安全対策を徹底し、重機を使用する際には作業員への安全教育を実施することが求められます。また、定期的な安全パトロールを実施し、事故の発生を未然に防ぐ努力が必要です。

施工管理者としてこれらのスキルを磨くことで、プロジェクトの成功を確実にし、現場の円滑な運営を実現できます。

建設業界の求人市場、将来性とキャリアパス、転職のポイントとは?

建設業界、特に施工の求人市場では、資格や経験が重視されることが多く、特に施工管理技士や建築士の資格を持つ人材が求められます。これらの資格は、建設プロジェクトにおける高い信頼性と専門知識を証明するものであり、転職市場での競争力を高める重要な要素となります。

さらに、実務経験や現場管理の能力も評価のポイントとなります。プロジェクトの規模や内容に応じた実績があると、より有利な条件での転職が可能になります。

建設業界の求人市場の特徴は「多様な雇用形態と待遇の変化」

建設業界の求人では、具体的なプロジェクト内容や待遇条件が明記されることが多く、応募前に詳細を確認することが重要です。特に、工事の種類(建築・土木・電気・設備など)や勤務地、雇用形態(正社員・契約社員・派遣など)によって、待遇や求められるスキルが異なるため、事前の情報収集が不可欠です。

また、建設業界では現場作業員の確保が難しくなっているため、給与や福利厚生の改善が進んでいる傾向があります。例えば、大規模な公共工事では安定した雇用が期待できる一方で、短期間のスポット的な仕事も増えており、フリーランスとして活躍する施工管理者も増加しています。

建設業界の将来性とキャリアパスは「安定した需要と成長の可能性」

建設業界は、インフラ整備や再開発プロジェクトが継続的に進められるため、長期的に安定した需要が見込まれる分野です。特に、老朽化した建築物の改修や耐震補強、エコ建築の普及など、新たな技術を取り入れた施工が求められています。そのため、最新の施工技術やデジタルツール(BIM・IoT技術)の活用スキルを身につけることで、市場価値の高い施工管理者へと成長できます。

施工管理者のキャリアパスには、現場管理を経てプロジェクトマネージャーや会社経営者として独立する道もあります。特に、長年の経験を積むことで、管理職としてのポジションに就く機会も増えるため、長期的なキャリアを見据えた転職活動が求められます。

施工・工事の求人市場で成功するには、自身の経験やスキルを適切にアピールし、業界の動向を把握した上で最適な職場を選択することが重要です。

建設業界での転職成功のためのポイントは「地域特性の理解とスキルの適応」

転職活動を成功させるためには、地域特性やプロジェクト規模に応じた適応力が求められます。寒冷地や都市部、あるいは離島での施工には、それぞれ異なるスキルや知識が必要となるため、これらの条件を踏まえた上で求人情報を精査することが重要です。

例えば、北海道や東北などの寒冷地では、凍結深度を考慮した基礎工事や断熱施工の技術が求められ、寒冷地仕様の建築経験があると優遇されることがあります。一方、都市部の大規模建設では、工程管理や複数業者との調整能力が特に重視されるため、経験豊富な施工管理者が求められます。

転職活動では、企業の業務内容や施工事例を事前に確認し、自身のスキルセットと照らし合わせることが重要です。また、施工業界では人脈がキャリアに大きく影響するため、同業者とのネットワークを活用した転職活動も有効な手段となります。